당신의 질병까지 기억하는 빅브라더, SK텔레콤

2015년 07월 30일 20시 48분

그런 적 없습니다. 대한민국에선 기본적으로 신청하면 해 주죠.

한국에서 제법 규모있는 방송통신사업자의 인수•합병이 허가나지 않은 적이 있었냐는 질문에 대한 A 씨의 말이다. 그는 방송통신 정책과 시장에 밝은 업계 관계자다. “크기가 작은 종합유선방송의 대주주 변경 신청을 두고 이면 계약 같은 게 발견돼 안 해 줬을 뿐이고, 많아야 한두 번”이라고 덧붙였다.

A 씨가 든 보기는 2008년 10월 이민주 전 씨앤앰 회장의 한국케이블TV포항방송과 신라케이블방송 인수가 인가되지 않았던 것. 7년 전 기억을 되살려야 할 만큼 한국 방송통신 시장에선 낯선 일이다. 특히 이듬해 5월 티브로드가 청와대 행정관 성 접대 의혹을 뚫고 큐릭스를 사들일 정도로 신청하면 받아주는 게 만연했다.

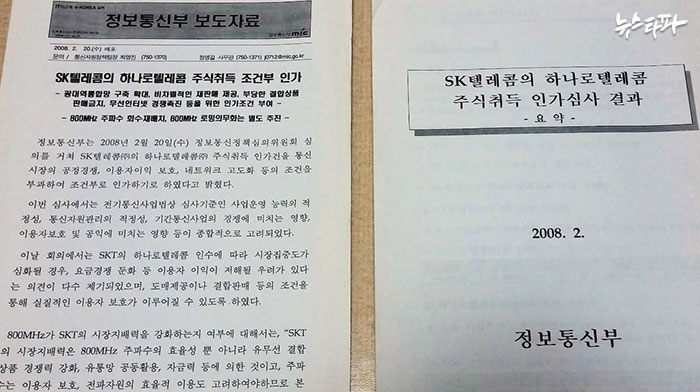

SK텔레콤이 이런 흐름에 다시 올라탔다. 올 3월 기준으로 417만 가구를 시청자로 둔 종합유선방송 1위 사업자 CJ헬로비전의 지분 30%를 5000억 원에 사들이기로 했다. 3년 안에 지분 23.9%를 더 쥐기 위해 모두 1조 원을 들일 계획이다. 2000년 이동전화 3위 사업자였던 신세기통신을 인수하고, 2008년 초고속 인터넷 시장 2위였던 하나로텔레콤을 사들인 데 이어 또다시 큰 합병 작업을 시작한 것이다.

SK텔레콤은 실패한 적 없는 인수•합병 경험에 힘입어 정책 당국의 주식 인수 불허 상황엔 아예 대비하지 않는 모습이다. 눈길을 벌써 인가 뒤로 던진 채 KT와 벌일 2강 과점 체제를 준비하고, 방송사업 인수•합병에 따른 공적 책임보다 이윤 창출에 집중할 태세다. 실제로 16일 방송통신 플랫폼 기업으로 변신(transformation)하기 위한 조직 개편이라며 망사업(MNO)과 플랫폼 조직을 ‘사업총괄’로 통합해 이형희 전 망사업 총괄을 임명했다. 또 ‘미디어부문’을 새로 만들어 이인찬 SK브로드밴드 대표에게 맡겼다.

(SK브로드밴드에 CJ헬로비전을) 합병한 이후에도 (KT 대비) 유선 시장 점유율은 유료방송이 29 대 26, 초고속 인터넷이 41.6 대 29.6, 유선전화 57.6 대 19.1로 여전히 큰 차이가 있습니다. 그러니까 (KT와 LG유플러스가 이번 인수•합병 인가에 반대하는 까닭이) 실제로는 경쟁 갭이 커져 있는 상황에서 좁혀진 것에 대한 불편함일 수 있고요. 또 한편으로는 유선 분야에서 1강 2약에서 2강 1약의 모습으로 바뀌는 것에 대한 1강(KT)이었던 것의 느낌, 1약(LG유플러스)으로 남는 것의 느낌이 여러 가지로 마음 아프게 하는 측면이지 않나 싶고요. - 이형희 SK텔레콤 사업총괄

가입자 빼앗기 중심(경쟁)이 아니고, 기존 가입자를 우대해서 가입자가 밖으로 나갈 생각을 굳이 많이 할 필요가 없는, 그런 것이 유선 (방송통신) 시장에도 가급적 빠른 시간에 그러한 경쟁질서 변화를 반드시 이루겠습니다…(중략)…규모 경제 속에서 가격 경쟁력이 충분히 있는 것, 개별 소비자는 비용이 같거나 큰 변화가 없더라도 회사 전체적으로는 콘텐츠 산업에서, 유료방송 시장을 영위하는 과정에서 적자가 아니라 이익이 어느 정도 날 수 있게 하는 것이 필요하다고 생각합니다. - 이형희 SK텔레콤 사업총괄

유료방송 판의 변화, 경쟁 양상 변화, 투자와 관련된 유인 제공, 이런 얘기를 하고 싶은 겁니다. (가입자 수) 100만, 200만, 300만짜리로 투자 유인을 얻는 것과 (SK브로드밴드와 CJ헬로비전을 합친) 800만 플랫폼 사이즈의 투자 유인은 다르다는 것, 그리고 그들 사이의 경쟁. 예컨대 우리가 합병되면 KT와의 경쟁 속에서 이 산업 전체 다이렉트가 어떻게 변할 건가에 대한 얘기입니다. - 이인찬 SK브로드밴드 대표 겸 SK텔레콤 미디어부문장

이형희 SK텔레콤 사업총괄이 바라는 것처럼 CJ헬로비전 인수가 인가된 뒤 SK브로드밴드로 합병되면 방송통신 시장은 SK와 KT 과점 체제로 바뀔 개연성이 크다는 지적이 많다. 이 총괄은 CJ헬로비전을 SK브로드밴드에 합쳐도 유선 방송통신 분야에서 KT에 크게 뒤진다고 말하나 SK텔레콤의 이동전화 뒷심을 감출 수 없기 때문. 올 10월 말 기준으로 이용자가 2623만2649명에 달했다. 점유율이 44.7%로 예년보다 조금 내려앉긴 했지만 늘 이동전화 시장의 50% 안팎을 SK텔레콤이 지배했다.

이런 통신 시장 지배력에 기대어 이동전화와 CJ헬로비전 케이블TV를 한 묶음으로 꾸린 상품을 파는 것. KT와 LG유플러스 같은 방송통신사업자가 두려워하는 SK텔레콤의 CJ헬로비전 인수•합병 인가 뒤 상황이다. LG유플러스는 더욱 절박해 “SK텔레콤의 방송통신 시장 독점화 전략을 용인하지 말라”고 줄기차게 목소리를 돋우었다.

LG유플러스의 급한 사정을 내버려 두더라도 시장에서 사업자 수를 줄이는 건 정부(정보통신부•방송통신위원회•미래창조과학부)가 지난 20년 간 펼친 방송통신 정책 기조를 거스른다. 그동안 ‘공정 경쟁을 촉진해 이용자 편익을 높이겠다’며 사업자 수를 꾸준히 늘려 왔기 때문이다. 실제로 1996년 정통부가 011(한국이동통신)과 017(신세기통신)만 있던 이동전화 시장에 016(한국통신프리텔)•018(한솔텔레콤)•019(LG텔레콤)를 풀어놓은 뒤 ‘경쟁 촉진’이 한국 방송통신 정책의 밑돌이 됐다. 2003년쯤부터 이동전화 시장이 다시 3사(SK텔레콤•KT•LG유플러스)로 굳어지자 이들의 통신망을 빌려 쓰며 상품을 재판매하는 ‘알뜰폰’ 사업자를 만들었고, 제4 이동통신사업자까지 허가하려고 준비했다.

송도균 제1기 방통위 상임위원(2008년 3월 ~ 2011년 2월)은 이에 대해 “(SK텔레콤과 KT로) 2강 체제가 강화되면 3위 사업자(LG유플러스)도 위협을 느낄 테고, 전체적으로 합리적인 경쟁을 통해 이용자 후생을 보장한다는 정책 기본 철학에 어긋나는 것”이라고 말했다.

노준형 제10대 정보통신부 장관(2006년 3월 ~ 2007년 8월)도 ‘공정 경쟁 촉진’을 두고 “거의 유일한 정부 정책”이었으며 “세계적인 (방송통신) 인프라 같은 게 모두 경쟁 정책의 결과여서 여러 사업 기회가 생기고 (이용자) 후생이 증가하는 것”이라고 확인했다. 특히 “1996년부터 획기적으로 경쟁 정책을 펼쳤다”고 덧붙였다.

송도균 전 방통위원과 노준형 전 장관이 말한 ‘이용자’는 SK텔레콤과 CJ헬로비전 고객뿐만 아니라 한국 내 5860만 이동전화 소비자와 1459만 종합유선방송 시청자를 포괄한다. 곧 ‘시민’이다. 이동전화 1위 사업자가 케이블TV 1위 사업자를 사들이니 정책 당국이 지켜 내야 할 시민 ‘편익’에도 ‘편리하고 유익한’ 통신 이용 체계와 함께 방송의 공공성과 공적 책임까지 담게 됐다.

결국 ‘시민 편익’이 방송통신 인가 정책 열쇠인 셈. SK텔레콤의 CJ헬로비전 인수•합병 인가 심사의 중심에도 ‘시민 편익’이 놓여야 마땅하다는 의견이 고개를 들기 시작했다.

이동전화 1위 사업자(SK텔레콤)가 케이블TV 1위 사업자(CJ헬로비전)를 사들여 인터넷(IP)TV 계열사(SK브로드밴드)와 합치면 시장을 뒤흔들어 시민 편익을 해칠 개연성이 크기 때문이다. 소비자는 당장 CJ헬로비전 케이블TV와 SK브로드밴드 IPTV를 견줘 더 싸고 유익한 방송을 고를 권리를 빼앗긴다. “SK 브랜드 힘이 세 CJ헬로비전 케이블TV가 IPTV로 빨리 바뀔 것”이라는 송도균 전 방통위원의 전망처럼 종합유선방송사업자가 잇따라 무너질 것이라는 분석도 쏟아진다. SK텔레콤은 이동전화에 케이블TV를 묶은 상품으로 새로운 이용자를 꾈 텐데 KT와 LG유플러스가 이를 보고만 있을 리도 없다.

이처럼 SK텔레콤의 CJ헬로비전 인수•합병을 계기로 한국 방송통신 시장은 한두 사업자의 과점과 독점을 향해 내달릴 수밖에 없는 구조라는 게 중론. 정책 당국의 인가 여부에 시선이 모인 이유다.

여태까지 정부가 경쟁 촉진 정책을 계속 시도했는데 시장에서 갑자기 (이동전화) 1위 사업자가 (케이블TV) 1위 사업자를 인수한다고 나오니까 굉장히 놀랐을 겁니다. 정부가 이번에 정책을 인수•합병 인가에 맞추든지, 기존 정책이 맞으니까 계속 끌고 가겠다든지 하는 뭔가 큰 결심이 있어야 하지 않나 그렇게 봅니다.

설정선 전 방통위 방송통신융합정책실장(2008년 5월 ~ 2009년 6월)의 말. SK텔레콤의 통신 시장 지배력이 유료방송 쪽으로 넘어가는 게 걱정된다면 “거기에 맞게 (인가) 조건을 붙이면 된다”고 덧붙였다.

노준형 전 정통부 장관도 “인수•합병은 시장의 흐름”이라며 “(공적 책임을 지우기 위해) 시장 상황이 어떤지와 콘텐츠, 더 멀리로는 지상파 방송에까지 어떤 영향을 미치는지 봐야 할 것”이라고 말했다.

제2기 방통위 상임위원(2011년 3월 ~ 2012년 11월)을 지낸 신용섭 제7대 EBS 사장(2012년 11월 ~ 2015년 11월)은 합병에 찬성하는 쪽으로 조금 더 기운 시각을 내보였다. “과거 개념으로 케이블TV를 방송으로 보면 안 되고 네트워크로 봐야 한다”며 “앞으로는 (규제를) 수평적으로 봐야 할 텐데 콘텐츠냐 네트워크 기업이냐의 의미에서 케이블TV와 IPTV가 합치는 걸 반대하지 않는다”는 것. “방송 공공성은 별개로 좀 달리 검토해야 하는 것 아니냐”고 주장했다.

이들은 모두 옛 정통부 출신으로 공정 경쟁을 촉진해 시민 편익을 높이려는 통신 정책 기조를 마련한 주역. SK텔레콤의 CJ헬로비전 인수•합병 인가 여부를 탁자에 올려놓은 이정구 미래부 방송진흥정책국장과 조규조 통신정책국장이 선배 관료의 훈수로부터 무엇을 꺼내 들지 주목된다.

이정구 방송진흥정책국장은 “아직 방향을 정한 게 없고 공익성심사위원회 구성 준비를 하며 각계 의견을 듣는 단계”며 “되도록 정해진 심사 일정에 맞춰 마무리할 계획”이라고 밝혔다. 조규조 통신정책국장은 <뉴스타파> 취재진의 질문에 응하지 않았다.

한국 방송통신 정책과 시장에 밝은 A 씨는 “사업자에게 이런저런 인가 조건을 붙인다고 (공정 경쟁이) 되는 게 아니”라며 “아예 인가하지 않는 것 말고는 의미 있는 게 없다고 봐야 한다”고 못을 박았다.

뉴스타파는 권력과 자본의 간섭을 받지 않고 진실만을 보도하기 위해, 광고나 협찬 없이 오직 후원회원들의 회비로만 제작됩니다. 월 1만원 후원으로 더 나은 세상을 만들어주세요.